Exposition photo « Objets de culture, matériaux et diversité »

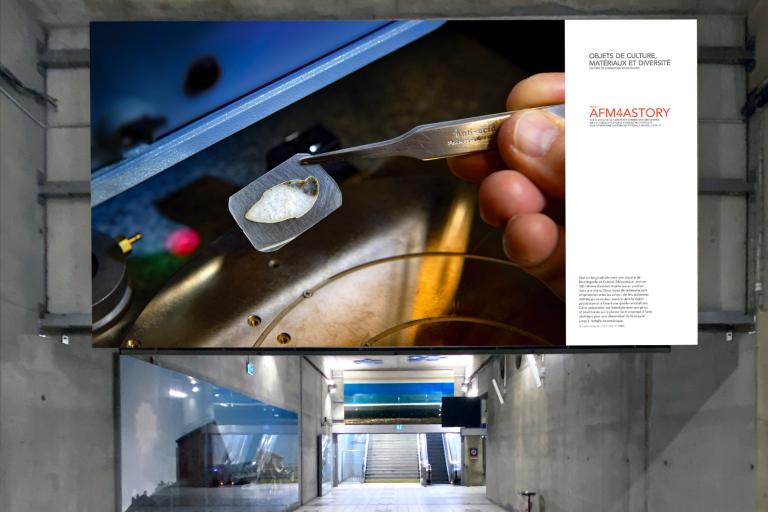

Photo de Laurence Godart présentant le projet AFM4aStory affichée en gare de Massy TGV à l'occasion de l'exposition photo "Objets de culture, matériaux et diversité" du DIM PAMIR

Photo de Laurence Godart présentant le projet AFM4aStory affichée en gare de Massy TGV à l'occasion de l'exposition photo "Objets de culture, matériaux et diversité" du DIM PAMIR

Le réseau PAMIR, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions, propose, du 12 avril au 29 mai 2023, l’exposition photo « Objets de culture, matériaux et diversité » dans cinq gares franciliennes : Paris-Austerlitz, Paris Gare de Lyon, La Courneuve-Aubervilliers, Massy TGV et Versailles-Chantiers. Plusieurs projets menés par des membres du CR2P sont exposés.

Des os de dinosaures fossiles aux peintures de chevalet, des céramiques aux instruments de musique, des coquillages aux graines de coton, des tufs à des photos d’archives… vingt-cinq projets de recherche qui illustrent la richesse des études soutenues par le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux et la Région Ile-de-France, depuis 2017 sont présentées lors de cette exposition.

Sont photographiés des scientifiques au travail, leurs gestes, des objets, des matières, des instruments de pointe. Au détour d’une petite centaine de clichés, qui sont majoritairement l’œuvre de la photographe Laurence Godart, on y découvre la minutie, l’attention, la concentration, la collaboration, la curiosité.

Toutes ces photographies nous font voyager dans le temps et l’espace. Elles racontent des histoires : comment, en circulant entre l’infiniment petit et l’observation d’un objet ou d’un site, on parvient à caractériser des changements environnementaux, à modéliser des climats anciens, à construire des filiations, à comprendre des procédés de fabrication, à identifier des procédés de restauration, à imaginer de nouvelles techniques de préservation, à appréhender les sociétés dans toute la diversité de leurs échanges, de leurs cultures et de leurs traditions.

Les matériaux anciens ont ceci de précieux qu’ils sont des biens communs, qui permettent de repenser l’interaction des sociétés avec leur environnement culturel comme naturel.

Plus d’informations sur l’exposition sur le site du DIM PAMIR

L’exposition est pilotée par Loïc Bertrand (PPSM, ENS Paris-Saclay), Sophie David (PPSM, CNRS) et Isabelle Rouget (CR2P, MNHN) du DIM PAMIR, dans le cadre d’un partenariat entre le CNRS et SNCF Gares & Connexions avec le soutien de la Région Ile-de-France.

Le DIM PAMIR (Patrimoines matériels – innovation, expérimentation et résilience (2022-2026)) rassemble un réseau francilien interdisciplinaire de scientifiques spécialistes en archéologie, paléontologie, histoire de l’art, histoire, histoire des archives et de la conservation-restauration du patrimoine, mais aussi en sciences de la nature (physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre) et en sciences des données (mathématiques, statistiques, informatique). Ce projet vise à faire émerger des formes inédites de valorisation sociale, environnementale et économique, en connectant musées, entreprises, écosystème francilien de la création et de l’artisanat, universités et laboratoires autour des questionnements de recherche fondamentale et de recherche appliquée aux collections et problématiques patrimoniales.

Le site paléontologique d’Angeac-Charente a livré de nombreux restes fossiles témoins d’une flore et d’une faune très diversifiées du Crétacé inférieur (140 Millions d’années). Les premières études concernant la mise en place du gisement suggèrent que les argiles fossilifères se sont déposées rapidement, lors d’un évènement catastrophique de crue, préservant un instantané de cet écosystème ancien. Cette taphonomie particulière, associée à une préservation exceptionnelle, offre l’opportunité d’étudier comment s’intégraient cette flore et cette faune au sein de l’environnement de la région d’Angeac-Charente, il y a 140 millions d’années. En effet, la présence de plusieurs espèces de dinosaures herbivores, parmi lesquelles un sauropode gigantesque, mais également de dinosaures carnivores, d’un troupeau d’ornithomimosaures, et de manière générale la grande diversité de vertébrés (dinosaures non-aviens, crocodiles, tortues, mammifères, oiseaux, amphibiens, lépidosauriens, ptérosaures, poissons osseux, requins) et leur abondance, interrogent sur le fonctionnement et la dynamique trophique d’un tel écosystème. Le projet PACé tentera de répondre à cette question en caractérisant, d’une part, le paléoclimat et le paléoenvironnement, et d’autre part, le réseau trophique afin de comprendre comment interagissaient les organismes de cette faune et de cette flore au sein d’un écosystème cohérent. Pour ce faire, le projet s’appuiera principalement sur les analyses de compositions isotopiques stables du carbone (13C/12C), de l’oxygène (18O/16O), du soufre (34S/32S), du calcium (44Ca/42Ca) et du strontium radiogénique (87Sr/86Sr) enregistrées dans les tissus osseux des vertébrés ainsi que dans les végétaux fossilisés du gisement d’Angeac-Charente.

Les os de dinosaures sont constitués de phosphate de calcium. Leur analyse chimique permet de caractériser le climat sous lequel vivait l’animal il y a 140 millions d’années. Une préparation chimique permet d’extraire spécifiquement les phosphates et de les isoler sous la forme de cristaux de phosphates d’argent. Ces cristaux collectés dans un petit pilulier forment une poudre jaune doré, qui contraste avec les teintes sombres de l’os de dinosaure sur lequel il repose. Les teintes sombres sont dues à l’incorporation d’éléments tels que le fer ou le manganèse lors de la fossilisation.

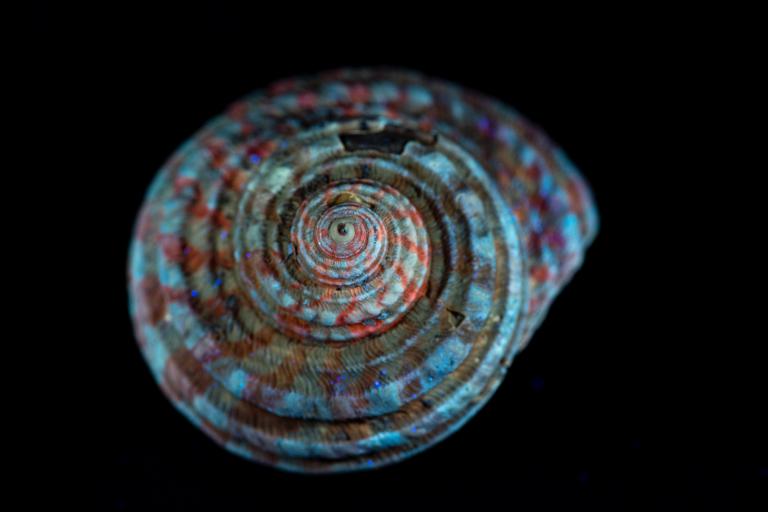

Le projet PRESERV s’intègre dans une thématique émergente visant à comprendre l’évolution des relations biochrome/couleur/vision dans le monde vivant. Il se concentre sur le clade Gastropoda qui, en associant une extraordinaire diversité de couleur chez les coquilles actuelles et une abondance de biochromes résiduels chez les coquilles fossiles, offre une opportunité tout à fait unique d’étudier l‘évolution de leurs biochromes au cours du temps. Des travaux initiés par notre équipe permettent de montrer une préservation inattendue des biochromes à l’échelle moléculaire. Partant de ces premiers résultats en cours de publication, le projet PRESERV a pour but de caractériser la trajectoire évolutive des colorants porphyriniques chez les Vetigastropoda post-Paléozoïques à travers deux axes principaux : caractériser l’interaction entre biochromes porphyriniques et la matrice coquillère, qui a permis leur conservation exceptionnelle sur plus de 150 millions d’années, en développant un couplage original d’approches d’analyse chimique séparatives avec de l’imagerie spectrale UV visible. Le second axe vise à définir la variabilité intra et interspécifique des structures moléculaires des biochromes à partir d’un large corpus de spécimens actuels et fossiles du clade Vetigastropoda, afin d’en évaluer leur potentiel comme marqueur phylogénétique (facteurs intrinsèques). Les avancées majeures attendues seront la constitution d’une première cartographie des trajectoires actuels/fossiles des composés porphyriniques et l’établissement d’une première chronologie d’apparition des différentes porphyrines identifiées chez les Vetigastropoda.

Ce joli gastéropode est un Vetigastropoda du genre Turbo. Il a été récolté en Aquitaine dans les environs de Dax et est âgé d’environ 30 millions d’années. Il a vécu dans une mer tropicale riche en coraux. Prise sous lumière UV, la photo permet d’observer une parure montrant une alternance de bandes claires et de bandes rouges, visible dès le début de la croissance de la coquille. La luminescence rouge indique la présence des molécules de porphyrines.

Le projet POLIMO s’intègre dans la dynamique d’amélioration de notre compréhension de la formation et dégradation des roches carbonatées. Ces processus font quasi systématiquement intervenir des êtres vivants, avec des mécanismes qui se déroulent à l’échelle cellulaire. Les conditions de formation d’un carbonate sont en général déduites de sa composition géochimique. Néanmoins, ces informations reconstituées (e.g. pH, température de précipitation, parfois vitesse de précipitation) ne disent rien des mécanismes biologiques impliqués lors de la précipitation elle-même. Pour découvrir ces mécanismes biologiques, l’idéal serait de pouvoir observer le carbonate et simultanément la cellule qui le forme, à une échelle micrométrique. Malheureusement, l’observation cellulaire nécessite de faire des préparations chimiques et des découpes qui dissolvent le carbonate, ou l’abiment. Alternativement, l’observation de carbonates à fine échelle nécessite des préparations qui arrachent ou brûlent les tissus organiques. Suite à des travaux préliminaires prometteurs, nous proposons de développer une nouvelle méthode de préparation permettant d’observer une cellule en train de former ou de dissoudre un carbonate. Il s’agit à la fois d’adapter les protocoles de fixation de la cellule pour protéger le carbonate, puis d’employer la technique de polissage ionique cryoréfrigérée après une optimisation de la préparation de l’échantillon. Le succès de cette préparation donnera accès à des observations inédites des processus intracellulaires. Nous proposons d’observer les mécanismes de concentration ionique qui mènent à la formation d’une phase minérale par NanoSIMS. Les modalités de transport d’éléments, par vésicules, seront visibles par MEB-FEG. Enfin, l’utilisation de l’ablation laser nous permettra de déterminer la nature chimique des phases, supposées amorphes, qui initient la précipitation.

Échantillonnage sur un fragment de récif collecté à 23 mètres de profondeur, à Roscoff, France, par des plongeurs de la station biologique marine. Sur ce fragment, plusieurs colonies de bryozoaires d’espèces différentes ont poussé, en formant des structures en carbonates de calcium, sur une gorgone (visible à gauche). Sur la droite est visible une colonie de bryozoaires de l’espèce Pentapora foliacea aussi appelée rose de mer, constituée de minéraux de calcite et d’aragonite.

Depuis la célèbre conférence de Feynman en 1960 intitulée « There is Plenty of Room at the Bottom », les chercheurs d’un grand nombre de domaines se sont mis à penser petit. Le premier microscope à force atomique (AFM), en 1986, a aidé les chercheurs dans cette quête en produisant des images de matériaux conducteurs et isolants à l’échelle nanométrique. Aujourd’hui, les applications AFM couvrent des domaines scientifiques, historiques, biologiques et techniques. La plateforme IMAFMP (Interdisciplinary Multiscale Atomic Force Microscope Platform - financée par équipement mi-lourd DIM 2011 : C’Nano et ISC - IDF) accueille des chercheurs de toutes les disciplines scientifiques. L’investigatrice principale et gestionnaire de la plateforme, Cindy L. Rountree, ainsi que les partenaires de l’IMAFMP ont eu le privilège de travailler avec plusieurs projets proches des objectifs de DIM-MAP. Tout d’abord, l’IMAFMP a permis à Sylvain Charbonnier et Danièle Gaspard du CR2P (CR2P) de comprendre l’effet de flou dans l’architecture hiérarchique des couches de la coquille de certains brachiopodes rhnychonelliformes grâce à l’AFM nano-mécanique de pointe. D’autre part, l’IMAFMP a accueilli F. Mercier (CNRS-NIMBE) avec l’aide de L. Tortech (chercheur à l’IMAFMP) dans leur recherche pour comprendre la croissance de la couche de corrosion dans un clou archéologique. Les tests préliminaires concernant les deux projets montrent les avantages de la plateforme IMAFMP pour les artefacts historiques et les fossiles.

Section longitudinale dans une coquille de Brachiopode du Crétacé (Mésozoïque, environ 120 millions d’année) maintenue en position dans une résine. Deux types de sédiments sont emprisonnés entre les valves : de fins sédiments détritiques de couleur sombre dans la région postérieure et à l'avant une géode recristallisée. Cette préparation est introduite avec une pince et positionnée sur la platine du microscope à force atomique pour une observation de la coquille jusqu’à l’échelle nanométrique.