Une trace d’insecte de 265 Ma démontre l’existence des phasmes et du mimétisme dès le Paléozoïque

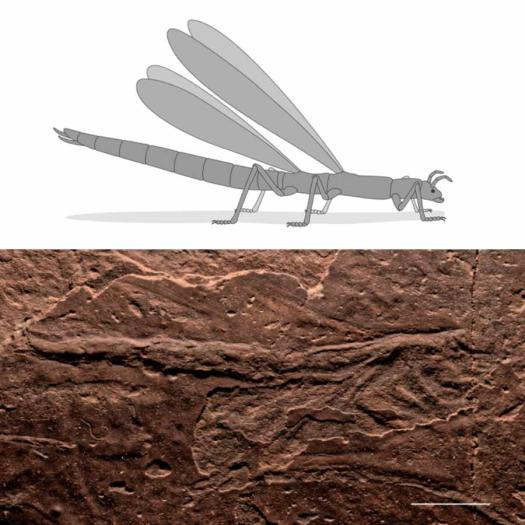

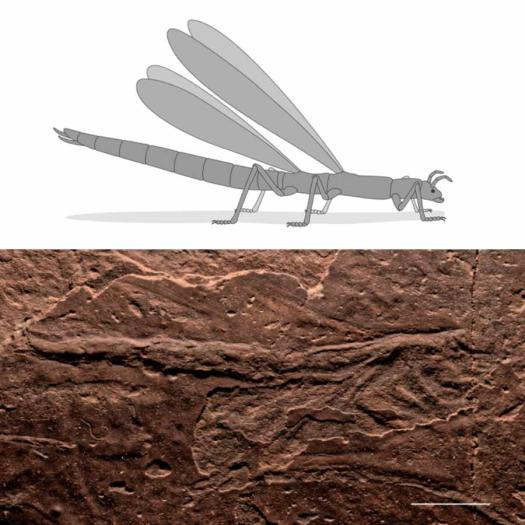

Phasmichnus radagasti « la trace de Phasme de Radagast » - photo © R. Garrouste MNHN, illustration : © C. Garrouste

Phasmichnus radagasti « la trace de Phasme de Radagast » - photo © R. Garrouste MNHN, illustration : © C. Garrouste

Une équipe, composée de membres du CR2P et de l’ISYEB, vient de décrire une trace fossile de 265 millions d’années attribuée à un phasme. Ces insectes, le plus souvent mimétiques par leur forme allongée imitant des branches ou des feuilles, comptent les plus grandes formes d’insectes connues aujourd’hui (jusqu’à 50 cm pour une espèce de Bornéo).

Le fossile, découvert par le paléoentomologiste Romain Garrouste dans les terres rouges du Permien de la région de Gonfaron (Var) a fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire minutieuse pour identifier le « faiseur » de la trace. En effet l’étude des traces fossiles, comme celles du déplacement sur d’anciens sédiments, constitue une branche de la paléontologie, la paléo-ichnologie. Le fossile décrit dans la revue Nature/Scientific Report, une rare impression totale de corps (FBI en anglais pour Full Body Impression), montre que les phasmes (ou groupe très proche) étaient présents dès la fin du Paléozoïque (« Ère Primaire »), alors que les fossiles les plus anciens étaient datés de plus de 30 millions d’année après cette période.

Cette trace livre des informations complémentaires à celles des ailes, qui sont souvent les seuls organes préservés sur les fossiles d’insectes. Cet ichnofossile, exceptionnel, s’est vu attribué un nouvel ichnogenre et ichnoespèce : Phasmichnus radagasti, « la trace de phasme de Radagast », clin d’œil au magicien de Tolkien.

Enfin le mimétisme présumé de ces insectes, avec les éléments de leur environnement (branchettes ou tiges), indique une pression de sélection importante de leurs prédateurs qu’étaient les amphibiens (temnospondyles) et les reptiles, possiblement insectivores de cette époque, bien avant l’émergence des dinosaures, et dont les empreintes ont été retrouvées en grande quantité dans la même formation que P. radagasti.

Encore une fois, le Permien du sud de la France, après avoir livré le premier insecte permien français dans les années 50 (dans le Colorado niçois ou Dôme de Barrot) et la plus vieille trace de mimétisme chez les insectes (en 2017), permet de mieux comprendre les paléo-environnements de cette période clé de l’évolution des espèces, au sein du continent unique, la Pangée, et à la veille de l’une des plus grandes extinctions que la planète ait connue (la crise Permien-Trias). Depuis une dizaine d’années, ces terrains sédimentaires font l’objet de programmes de recherche menés par le MNHN et le CNRS, avec l’aide de la commune de Gonfaron qui souhaite valoriser ce patrimoine communal (paysager comme paléontologique), ainsi que la Réserve Naturelle de la Plaine des Maures où des fossiles ont aussi été trouvés récemment. Un projet de Géopark devrait participer à valoriser ce patrimoine régional d’intérêt scientifique international.

Pour lire la publication : https://www.nature.com/articles/s41598-021-00110-2

Pour la citer : Logghe, A., Nel, A., Steyer, JS. et al. A twig-like insect stuck in the Permian mud indicates early origin of an ecological strategy in Hexapoda evolution. Sci Rep 11, 20774 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-00110-2