Mots-clés : anatomie, variations phénotypiques, temps long, paléobiologie, morphologie fonctionnelle, signal phylogénétique, modélisation, développement, paléophysiologie, microanatomie, datation des arbres, morphométrie, imagerie RX.

L’étude des fossiles est un socle irremplaçable pour analyser, documenter et comprendre l’évolution des organismes et de leurs attributs morphologiques, ainsi que la diversification taxinomique dans le temps long. Cependant, l’évolution morphologique est complexe, ce qui engendre de nombreuses zones d’ombre sur les patrons et modalités qui la caractérisent. À cet égard, le potentiel informatif des fossiles est loin d’avoir été suffisamment exploité.

Partant de ce constat, l’équipe ÉVOMORPH concentre ses recherches sur une question commune et englobante : comment caractériser l’évolution morphologique des organismes et de leurs structures anatomiques à l’échelle des temps géologiques ?

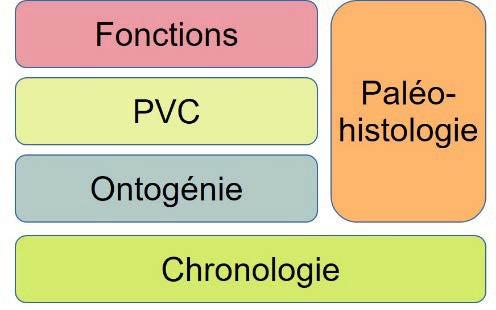

Pour cela, l’équipe va s’appuyer sur une architecture en cinq thèmes qui superposent plusieurs approches :

- la caractérisation des composantes fonctionnelles, phylogénétiques, et ontogénétiques liées à l’évolution morphologique ;

- l’observation anatomique à différentes échelles (organismes, formes, caractères, macro/micro- anatomie) ;

- la datation précise de l’arbre du vivant et des innovations phénotypiques.

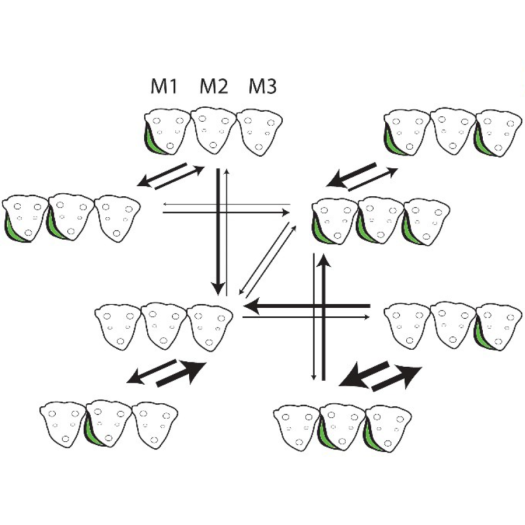

L’équipe comprend des anatomistes spécialistes de taxons variés, connus à différentes périodes géologiques (Paléozoïque à l’actuel) et occupant des milieux divers (continentaux et marins), qui offrent l’opportunité de s’interroger sur l’évolution de structures anatomiques particulières et de développer des projets collaboratifs d’ampleur. Un modèle d’étude fédérateur dans l’équipe couvre les structures anatomiques liées à la prise alimentaire (dents, appareil masticateur, appareil préhenseur) chez différents taxons (vertébrés, mollusques, arthropodes). Ce modèle favorisera une synergie entre collègues et l’acquisition de financements. Il fait déjà l’objet d’un financement ANR obtenu (porteur AP) et au moins deux autres seront déposés en 2023 (porteurs HGR et GB) faisant intervenir plusieurs membres de l’équipe. Les autres modèles porteurs et unificateurs sur lesquels l’équipe concentre ses efforts comprennent la structure fine des tissus squelettiques, l’homologie sérielle (dents, vertèbres, membres, arcs pharyngiens), les interactions tissus minéralisés - muscles, les coquilles/exosquelettes, et les organes sensoriels (Fig. ci-dessous).

Cette équipe s’appuie sur un savoir-faire et une expertise méthodologique couvrant un vaste panel d’outils et d’approches, établies ou émergentes, qui profitent à l’ensemble de ses membres. Cela est vrai pour l’acquisition de données anatomiques, pouvant aller du traitement des spécimens (ex : agents de contraste, dissections, préparations de lames minces) à l’imagerie haute résolution (ex : µCT-scan, PPC-SR-µCTscan, RTI, XRF). Cela l’est aussi au niveau du panel analytique de l’équipe qui inclut de nombreux aspects comme la caractérisation fine de la variation morphologique et ses propriétés (ex : morphométrie géométrique, analyse en éléments finis, séquences ontogénétiques), sa modélisation (ex : codage phylogénétique), ou encore la datation précise de l’arbre du vivant (Fig. ci-dessous). Enfin, les membres de l’équipe partagent la volonté de maximiser l’information anatomique collectée et sa qualité, en privilégiant, lorsque cela est possible, les fossiles issus de préservation exceptionnelle et en obtenant des données sur les organismes actuels à des fins comparatives. L’équipe tire pour cela profit de son accès privilégié aux riches collections du MNHN et des collectes effectuées lors des nombreux chantiers de fouilles auxquels elle participe.