Paléoécosystèmes et paléoenvironnements

Cette P3 supérieure gauche de Deinotheriidae, trouvée dans la Formation de Lukeino à Kapsomin où furent découverts les restes d’Orrorin tugenensis, suggère un milieu boisé.

Cette P3 supérieure gauche de Deinotheriidae, trouvée dans la Formation de Lukeino à Kapsomin où furent découverts les restes d’Orrorin tugenensis, suggère un milieu boisé.

Les recherches sont principalement focalisées sur l’étude des paléoécosystèmes marins et terrestres au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque pour tenter de reconstituer les paléoenvironnements.

Zones géographiques : France (Anjou-Touraine-Blésois, Gard, Luberon, Oise, Vienne), Afrique-Arabie (Afrique du Sud, Kenya, Oman, Ouganda, Namibie, Madagascar), Asie (Birmanie, Thaïlande), Océan Atlantique et Pacifique (Sites DSDP, IODP), Sicile, Océan Indien

Contextes géologiques : falun, karst, tuff, volcano-sédimentaire, fluvio-lacustre, éolianite, roches carbonatées, plateformes carbonatées, carottes marines

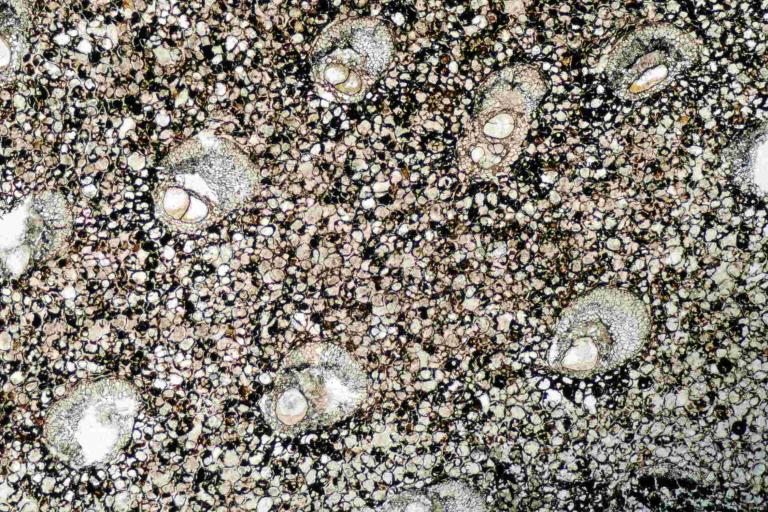

Coupe transversale de bois fossile de conifère - Anoual, Maroc, Jurassique Moyen. Nombreux cernes et faux cernes.

Coupe transversale dans l'écore d'une angiosperme arborescente - Colombiers, Vienne, Cénomanien moyen.

Fouille à l’entrée de la grotte de Ban Fa Suai 2 (province de Chiang Dao, Nord de la Thaïlande). Opération de prospection et de fouille des karsts réalisée dans le cadre du ThaiFrenchPaleoSurvey.

Datation par ESR des niveaux du Pléistocène de la grotte du Moine, Ban Fa Suai 1 (province de Chiang Dao, Nord de la Thaïlande). Opération de prospection et de fouille des karsts réalisée dans le cadre du ThaiFrenchPaleoSurvey.

Restes d’Orrorin tugenensis, premier hominidé à bipédie avérée provenant du site de Kapsomin, vieux de 6 Ma environ (Formation de Lukeino, Comté de Baringo, Kenya).

Les recherches sont principalement focalisées sur l’étude des paléoécosystèmes marins et continentaux au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque pour tenter de reconstituer les paléoenvironnements. Sont abordés les aspects suivants :

Les relations et interactions entre l’évolution des paléoécosystèmes et les changements climatiques globaux, incluant le cas échéant les facteurs abiotiques et/ou biotiques (productions de matière organique : captage du CO2 par photosynthèse, production secondaire et carbonatées) à l’échelle globale, régionale ou locale.

La paléobiodiversité est caractérisée finement par différentes approches (comparaisons avec l’actuel, base de données de référentiels, méthodes morphométriques et statistiques), couplées aux paramètres du milieu (température, humidité, salinité, saisonnalité) avec l’apport d’analyses isotopiques directes et/ou sur le contexte. Les données concernant les paléoclimats continentaux (paléo-végétation) pourront être comparées avec celles obtenues pour le milieu marin.

Les changements environnementaux ne sont pas obligatoirement synchrones suivant les régions observées et se traduisent par une adaptation plus précoce de certains taxons. Ceci a favorisé leur extension vers des zones géographiques affectées plus tardivement. Les extinctions ou survivances sont examinées au regard des particularismes régionaux ou locaux (endémisme, isolement, zone refuge).

Les paléoécosystèmes sont également étudiés en mêlant aspects paléobiogéographiques et phylogénétiques dans une approche interdisciplinaire afin de proposer des scénarios intégratifs de l’évolution des écosystèmes passés dans le temps et dans l’espace.

Au centre de l’image, molaire supérieure d’Ugandapithecus major du Miocène inférieur trouvée in situ à Napak, Ouganda.

Équipe de paléontologie franco-ougandaise arrivant à NAP XXXI (Napak, Ouganda, Miocène inférieur).

Les rongeurs arboricoles sont bien connus sur les sites du Miocène inférieur de Napak (Karamoja, Ouganda). Un squelette complet de Nonanomalurus soniae, un rongeur arboricole qui ne vole pas, a été découvert à Napak XV. On voit ici le thorax en vue ventrale, recouvert par les fémur, tibia et fibula gauches.

Vue du gisement fossilifère de Ghabah (base du Miocène moyen), Sultanat d’Oman.

Extrémité distale de métapode de Canthumeryx sp. cf sirtensis (Giraffoidea) in situ, de Ghabah (Miocène moyen), Sultanat d’Oman.

Dans les calcaires lutétiens du gisement de Black Crow en Namibie a été découverte une mandibule d’un Adapidae, Namadapis interdictus qui permet de mieux comprendre les dispersions des premiers primates de l’Eurasie vers l’Afrique.

Le gisement de Black Crow est une petite dépression dans le socle dolomitique protérozoïque dans la Sperrgebiet en Namibie. Les calcaires fossilifères d’eau douce se sont déposés pendant le Lutétien dans un milieu palustre et renferment des racines, quelques os de grenouilles, des dents de poissons et de crocodiles. La plupart des vertébrés et des mollusques sont des taxons terrestres.

Vue du site Pléistocène (remplissage ossifère d’une cavité dans les tufs de cascade) d’Ozombindi, Kaokoland, Namibie.

Dent supérieure d’un grand félin dans un bloc de brèche du Plio-Pléistocène du site de Rietfontein, Monts Otavi, Namibie.

Fragment de mandibule gauche de primate (Parapapio broomi) de BPA, Pliocène moyen, Bolt’s Farm, Afrique du Sud.

Vue du site karstique de Brad Pit lors de la fin de fouille de 2022, avec le locus BPA en premier plan, Pliocène moyen, Bolt’s Farm, Afrique du Sud.

Palmoxylon sp. Schenk, coupe transversale de stipe de palmier datant de la moitié du Paléocène (environ 61 Ma) du Myanmar. Les faisceaux fibro-vasculaires sont bien visibles. Les palmiers, sauf quelques espèces, sont inféodés aux milieux tropicaux.

Trilobatus sacculifer (foraminifère planctonique) collecté en 2005 sur un transect Nord-Sud de l'Atlantique, au cours de la mission Polarstern ANT XXIII/1.

Globigerinoides ruber (d’Orbigny, 1839) provenant du niveau Young Toba Tuff (YTT, 74 ka) de la carotte marine BAR94-25, Océan Indien, Mer d'Andaman.

Rameau de conifère, Bois d’Asson, Luberon, Oligocène.

Rameau feuillé. Cinnamomum (camphrier), Bois d’Asson, Luberon, Oligocène.

Vue inférieure de fleur fossile (environs 2,3 mm de large) incluse dans l'ambre (résine fossile) du gisement du Quesnoy, Oise, France (55 Ma) : Icacinanthium tainiaphorum.

Pollen (environs 25 µm de diamètre) associé à une fleur fossile incluse dans l'ambre (résine fossile) du gisement du Quesnoy, Oise, France (55 Ma) : Icacinanthium tainiaphorum.

Coccosphères de Coccolithus braarudi (RCC1202). Cultures en laboratoire de souches monospécifique de coccolithophores pour l’étude de l’impact des paramètres environnementaux (pH, salinité, taux de calcification, oxygénation…) sur la biocalcification.

Scyphosphaera apsteinii (RCC3598). Cultures en laboratoire de souches monospécifique de coccolithophores pour l’étude de l’impact des paramètres environnementaux (pH, salinité, taux de calcification, oxygénation…) sur la biocalcification. © H. Wang

Crâne de colobiné, Sawecolobus lukeinoensis Gommery, Senut, Pickford, Nishimura & Kipkech 2022, du site d’Aragai, Formation de Lukeino, Miocène supérieur du Kenya.

« Origins and evolution of proto-hominids » - Projet Brigitte Senut en collaboration avec Dominique Gommery, Martin Pickford, Loïc Ségalen et Laura Bento Da Costa (post-doc 2021-2022).

Décerné à Dominique Gommery (CR2P) et Nonhlanhla Vilakazi (University of Johannesburg, Afrique du Sud) pour le projet « Étude de la Paléobiodiversité plio-pléistocène de Bolt’s Farm (Afrique du Sud) ».